Он бы сидел при любом режиме

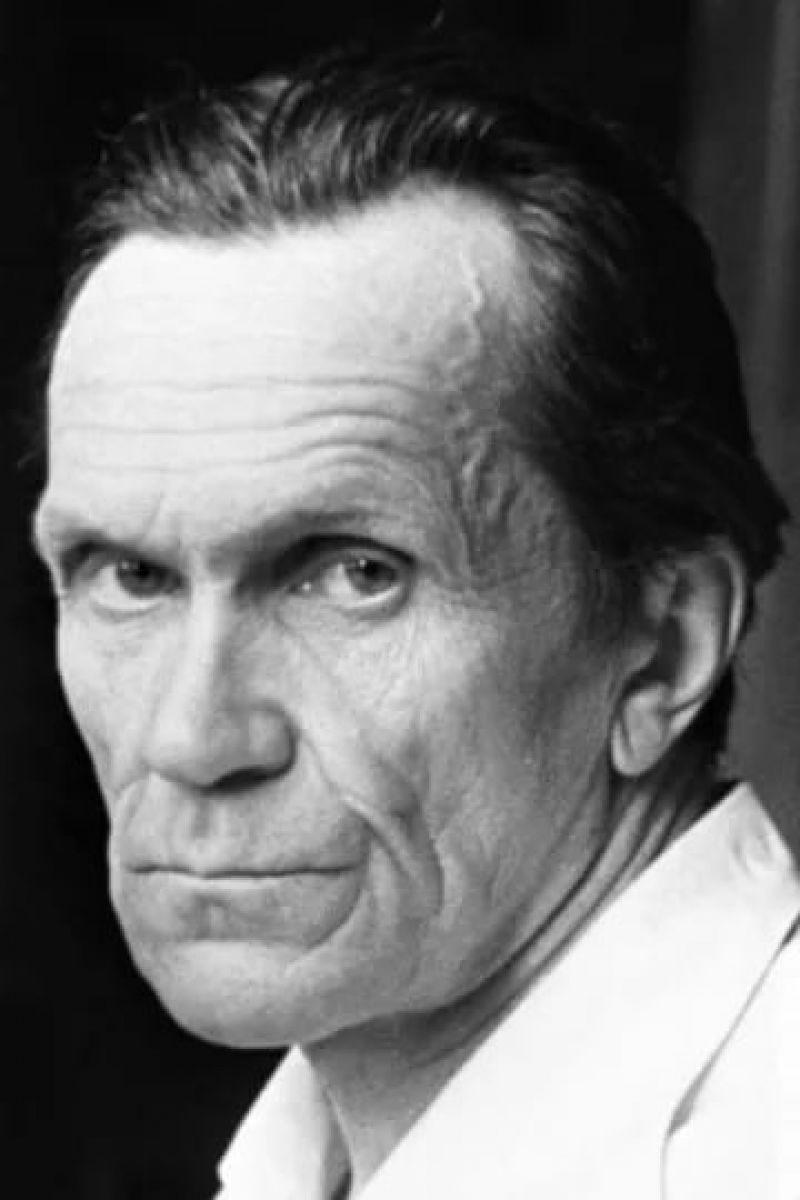

- Автор Александр Назаров

В июне исполнилось 110 лет Варламу Шаламову (1907 — 1982), русскому прозаику и поэту.

В июне исполнилось 110 лет Варламу Шаламову (1907 — 1982), русскому прозаику и поэту. Автор самой страшной и беспросветной книги во всей мировой литературе прошел через ад сталинский лагерей, пережил своих палачей, дотянул до оттепели, реабилитации, а умер незадолго до перестройки в интернате для психохроников. Конец Шаламова пострашней его «Колымских рассказов».

В середине семидесятых мало кто знал, что он вообще живой. А. Солженицын, с которым отношения испортились бесповоротно (почти ни с кем у Варлама Тихоновича они не сохранились), живя в американском изгнании, написал, что Шаламов умер. Варлам Тихонович за литературными новостями в стране и за рубежом следил, он обрадовался. Есть предлог в очередной раз наехать на давнего оппонента. И наехал. У великих не заржавеет.

Что интересно, первым задираться начал Шаламов сразу после сенсационного выхода в «Новом мире» солженицынской повести «Один день Ивана Денисовича». Шаламов написал автору с усмешкой: «Около санчасти ходит кот — невероятно для настоящего лагеря — кота давно бы съели… где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время». Но в целом о повести высказался одобрительно. Через четыре года Солженицын печатает роман «В круге первом». Шаламов делает замечания. Солженицын прислушивается. Более того — признается, и, кажется искренне: «Я считаю Вас моей совестью и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может истолковано как малодушие, приспособление».

Но все же титаны сумели поссориться, и даже ненависть к Твардовскому их не объединила. Твардовский был в то время редактором «Нового мира», а кто любит редакторов? Закончились отношения Шаламова и Солженицына таким горьким письмом: «Господин Солженицын, я охотно принимаю Вашу похоронную шутку насчет моей смерти. С важным чувством и с гордостью считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки… Я точно знаю, что Пастернак был жертвой холодной войны, Вы — ее орудием». Как жаль!

Шаламов сильно болел, редко выходил на улицу, терял координацию, падал, всегда носил с собой документы об инвалидности — чтоб не загреметь в вытрезвитель. Но за литературным процессом следил. Стихи писал ежедневно, до последних дней. В доме престарелых потеряв зрение, слух, возможность говорить, что-то мычал в рифму. Литературовед Александр Морозов навещал поэта, сидел возле него целыми днями на кровати, расшифровывал бормотания. Очевидец вспоминает: «Он издавал какие-то глухие звуки, и видно было, как его тело меняется. И смотреть на это было жутко. Да, страшно. Саша чувствовал в этих звуках какие-то слова, это был долгий процесс. Для Шаламова было важно это выталкивать, вытолкнуть из этой оболочки, уже как бы закончившейся, слова, которые образуют поэзию».

ПЧ (прогрессивное человечество — так презрительно Варлам Тихонович называл диссидентствующих) ринулось его спасать. За несколько лет до того, как он оказался в доме престарелых, Шаламов написал письмо в «Литературную газету», где утверждал, что проблематика «Колымских рассказов» снята. Поводом послужило появление его публикаций за рубежом без его ведома. От Шаламова многие отвернулись, посчитав отступником. Потом забегали табуном. Были и те, кто искренне желал помочь, но сделали хуже. Оглохший, ослепший, онемевший старик умер через несколько дней после того, как его принудительно увезли из дома престарелых. Есть версия, что органы обеспокоились всплеском активности правозащитников и надавили на докторов. Из дома престарелых, где условия содержания ужасны, его отправили туда, где еще хуже, в интернат для психохроников. «Бедная, беззащитная его старость стала предметом шоу», — писала Ирина Сиротинская, самый близкий ему человек, архивист, правопреемник, хранитель и публикатор наследия, автор книги «Мой друг Шаламов».

«Думаю, что такого рода заведения — это самое страшное и самое несомненное свидетельство деформации человеческого сознания, которое произошло в нашей стране в 20-м веке. Человек оказывается лишенным не только права на достойную жизнь, но и на достойную смерть», — а это писала Елена Захарова, дочь переводчика А. Хинкиса. Шаламов умер у нее на глазах. И если б не ее хлопоты, у автора «Колымских рассказов» не было бы могилы. Казалось, нет ничего страшнее сочинений В. Шаламова. Есть: «Доктор (интерната для психохроников) оказался человеком. Он разрешил нам зайти к В. Т., хотя посещений в это время не было. День был очень морозный и ясный, большая палата насквозь прострелена солнцем (стало быть, окна были). На одной из кроватей лежал В. Т., на соседней — какой-то старик засовывал себе в рот пальцы... Потом доктор рассказал мне, что это был в прошлом крупный гэбэшный чин».

Эти чины его преследовали до последнего вздоха и даже после. В тот же день хоронили застрелившегося зятя Щелокова, министра МВД. Очевидец вспоминает: «Был похоронный такой автобусик, в каких пионеров развозят по пионерским лагерям, пузатенькие такие коротышки. И на ветровом стекле красовался Усатый. Попросили снять эту фотографию, и после неких препирательств шофер снял». Это диссидентствующие вспоминают. А вот другое свидетельство: когда шоферу протянули бутылку водки и попросили снять портрет, мол, хоронят писателя, который ГУЛАГ прошел, водитель извинился и убрал портрет.

Лев Шварцман, как и Шаламов, родился летом 1907 года. Он не писатель, но имя его можно обнаружить, листая биографии И. Бабеля, В. Мейерхольда. Шварцман, заместитель начальника следственной части по особо важным делам, составлял протоколы, оформлял виртуозно, художественно, литературно. Допрашиваемых пытал, выбивал нужные признания. Жертвы на суде отрекались от показаний, но это их не спасало. Палача Шварцмана убрали другие палачи. В предсмертном письме он обратился к верховному палачу: «Прошу, однако, если приговор не будет отменен, расстрелять меня выстрелами из огнестрельного оружия пятью разрывными пулями, иначе от одной пули я не умру, от двух или трех — тоже, тем более обычных, а останусь жить и мучиться, а я совсем больной физически, и мук и боли уже не переношу». Верховный ухом не повел — партия и не таких людей теряла. «Это все палачи, сынок» (В. Долина).

У Шаламова немало литературоведческих статей. Он ходил на выступления Маяковского, переписывался с Пастернаком, который одобрительно отзывался о его стихах. Работая над «Доктором Живаго», Борис Леонидович посылал ему написанное, ценил его мнение. Но когда Пастернак отказался от Нобелевской премии, Шаламов осудил отказ.

Шаламов был уверен, что Пушкин — поэт для взрослого человека, обладающего читательской и поэтической культурой. Нельзя с Пушкина начинать образование. С Лермонтова и Тютчева — и подавно. Варлам Тихонович поучал: «В русской литературе есть два поэта, c которых можно начинать любить и понимать стихи. Это — Некрасов и А. K. Толстой. Есенин мог быть третьим». В убийство Есенина не верил: «Смерть Есенина — это вроде ухода Толстого — выполнен, наконец, вечный, всюжизненный свой обет с тем, чтобы угроза не превратилась в трепотню. Есенин всю жизнь угрожал самоубийством, с первой своей сознательной стихотворной строки».

Шаламов был прям, упрям, несгибаем, как железный лом. С первой женой познакомился, когда та приезжала на свидание к мужу в лагерь. Отбил ее у солагерника. Освободился, встретился, поженились, родилась дочь. Когда Шаламова арестовали и осудили во второй раз, а затем в третий — жена его ждала, писала по сто писем в год. Дождалась освобождения и возвращения. Шаламову нельзя было жить в столице. Прописался в Калининской области. Он поставил перед собой цель описать пережитое и ради этого пожертвовал всем. Жена умоляла, давай все забудем, поживем для себя. Расстались.

Кинорежиссер Павел Печенкин, снявший документальный фильм о Шаламове, убежден, что выжить в лагерях ему помогло то, что Варлам Тихонович был образован и до последнего оставался носителем гуманитарной культуры. Сильно сказано, и добавлено: «Он бы сидел при любом режиме». И фильм, претендовавший на Гран-при, не получил даже зрительских симпатий.